鳥羽研二・東京都健康長寿医療センター理事長 本日はお忙しい中、杏林大学の名誉学長で、現在、跡見学園の理事長である跡見裕先生にお出でいただきました。本当にありがとうございます。

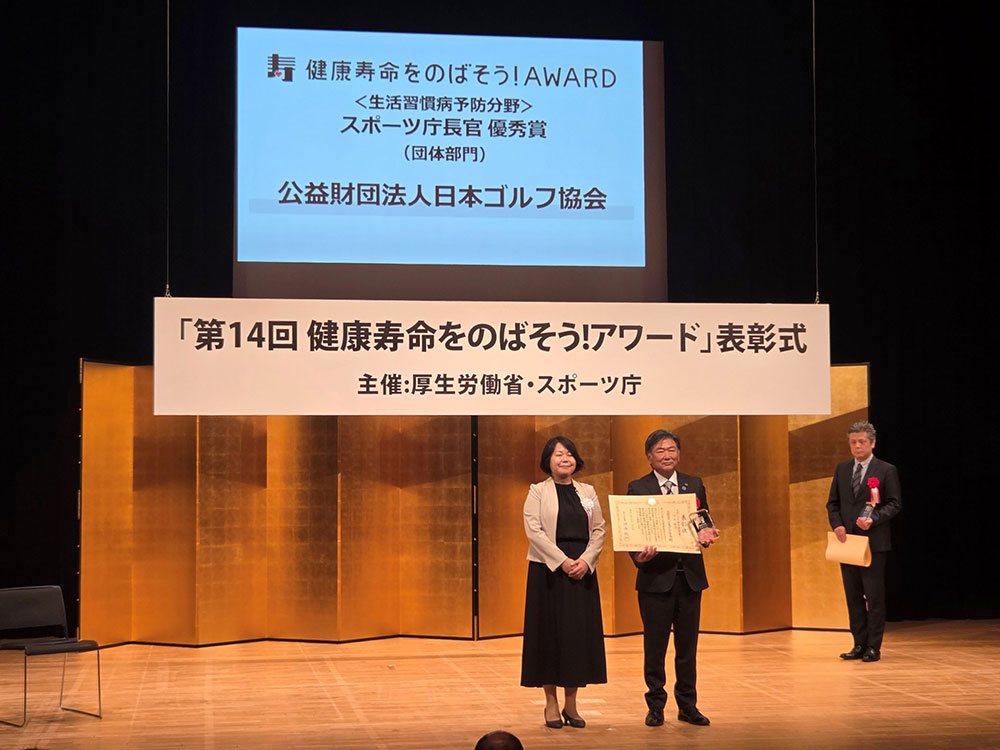

以前、私どもは、ゴルフの未経験者を二つのグループに分け、片方には半年間、ゴルフをしてもらうことで物忘れとかの差がでるかをRTC(ランダム化比較試験)の方法で行ったところ、有意差が出て、ゴルフをしたグループの論理記憶などが良くなったことがありました。その研究が、ゴルフの世界の総本山であるR&Aの目に留まることにもなり、その縁で今、私は日本ゴルフ協会で、ゴルフが健康にいかに寄与するかを啓蒙する部門の顧問をしています。

この企画は、著名な医師や経済人などにインタビューをし、ゴルフがいかに健康などに有用かを多くの方に知っていただこうというものです。本日は、跡見理事長にお越しいただき、お話をおうかがいしたいと考えています。

最初にお仕事の事をお聞きしたいと思います。外科医を目指された理由を教えていただけますか。

跡見裕・跡見学園理事長(以下、跡見理事長) 私の父親は、内科の開業医でしたが、一番、大きな影響を受けたのは義理の兄、宮崎秀樹でした。参議院議員をしていましたが、元々は外科医でした。それに今と違って、我々のころは、外科志望がすごく多かった。クラスの3割弱が外科志望でした。当時、大学でいろいろ紛争も起きましたが、外科医だと役に立つのではないかという気分もありました。

鳥羽理事長 外科の中で、どの分野を選ばれたのですか?

跡見理事長 最初から膵(すい)臓を選びました。当時、膵臓は沈黙の臓器とか暗黒の臓器と言われて、病気の診断もつかないし、手術法もよく分からない臓器でした。いろいろな方が膵癌(がん)になったり、亡くなったりされ、また、急性膵炎で大変な状態になられたのを見てきました。当時は大学に残らず、すぐ外の病院に出て実際の患者さんを診たわけですが、何も手当てができない、最終的に何もできないというのが膵臓関係の病気でした。それで大学に戻る時、膵臓を研究したいという気持ちがありました。

鳥羽理事長 今では膵癌も発見しやすくなり、治療成績も良くなってきていると思うのですが、いかがでしょうか。

跡見理事長 私が医学生の頃は、100人が膵癌になると、そのうち99人が亡くなる状態でした。膵癌には、早期癌という概念がありません。我々が診察した中でも、膵臓にある原発癌がわずか4ミリ程度の大きさでも、周囲のリンパ節に広がっている例がありました。非常に悪性度が高い癌で、学生当時よりはかなり助かる方が増えましたが、それでも、5年相対生存率が二桁いかないと見られています。

鳥羽理事長 超早期発見法が、まだあまり進んでいない病気ということですか。

跡見理事長 そうですね。バイオマーカーによる診断も、画像診断も今一つ、確定的ではないところがあります。でも、やはり小さなもので見つけると、生存率は上がってきます。基本的には、2センチ未満で膵臓の中に留まっている癌を見つけて手術をすると、5年生存率がかなり良くなっています。ところが、問題はそういう状態で見つかる人が極めて少ないことです。肝癌だと、C型肝炎との関係とかがありますが、残念ながら膵癌にはそういう強いリスクファクターの存在があまりわかっていません。唯一、関連があるとされているのは、糖尿病を患っている人や慢性膵炎の人は、多少、発生頻度が高いと言われているくらいです。

しかし、最近、日本からの研究によって、嚢(のう)胞から出てくる膵癌は、非常に生存率の成績がいいということがわかり、世界に発信されました。非常に重要な発見だと思っています。

膵管にできた袋(嚢胞)は、画像診断が発達してよく見つかるようになり、しかも手術をすると生存率の成績が良いということが分かってきました。ただ、高齢者になると、膵嚢胞はかなりの頻度で見つかりますが、それが治療しなくていいものなのか、治療すべき嚢胞なのかをきれいに判断するのは、なかなか難しいのですけれども。

鳥羽理事長 では、年に1回、CTとか超音波でフォローしていけばよろしいのでしょうか。

跡見理事長 そうですね、最初に嚢胞が見つかったら、半年に1回くらい検査を受ける。それを2年か3年続け、変化がなければ検査の間隔を1年、2年、3年後というように伸ばしていっていいと思います。嚢胞の大きさと、主膵管(膵液が通る管)が拡張しているかどうか、その二つがポイントです。

ラウンド後も病院で患者さんの様子を確認

鳥羽理事長 話は変わりますが、先生は杏林大学に行かれて、 他の病院ではあまり引き受けないような難しい消化器関係の手術を、 かなりやられていた印象があります。私の大学時代の友人も、先生の手術で助けていただいたことがありました。

先生はいつも、ゴルフの後でも病院に寄られて、患者さんの顔を見てからご自宅に帰ったと聞いています。外科医師として、そういうトレーニングを受けてこられたのでしょうか。

跡見理事長 そうですね。東大の第一外科では、教授や先輩から、そういうことを教育されました。私が入局した時の教授は、石川浩一先生でしたが、1月1日に1人で病棟をパッと回られていて、森岡恭彦先生もそうされていたことがありました。冗談でしょうが、「うちにいるより楽しい」と話されていました。

鳥羽理事長 外科医の方は、臨床が主体の先生も多いのですが、跡見理事長は学問もするように、下の方々に勧められていました。

跡見理事長 東大には、英文論文を書かない有名な基礎の教授もいましたが、時代が変わって、皆がどんどん英文論文を書くようになりました。そうすると、下の者が見習って、書くようになります。

鳥羽理事長 それは、先端の外科医の教育および外科学の発展にとってすごくいいことだと思います。

跡見理事長 先ほどお話したように、私たちは、最初から医局に入るのではなく、まず外に出て、臨床から始まりました。その中で、もう少し極めたい、病態をもっとしっかり知りたいと思っている時に、大学に戻って研究に取り組みました。今の方にも、リサーチマインドを持っていただきたいと思っています。臨床を受け持っていく中でも、アカデミティックな興味を持って進んでいって欲しいということは、若い人たちにお話ししてきました。

鳥羽理事長 先生は、その後、杏林大学の学長になられて、医学部以外の多くの学部の先生方のマネジメントもされる立場になられました。それまでとは違うご苦労がありましたか。

跡見理事長 医学部の教授会では、普通、出席された多くの教授の方が考えているのは「早く終われ」ということでしょう。自分も教授だった時は、早く終わって患者さんを診たいと思っていました。

一方、文系の学部の教授会というのは、みなさん熱心ですね。数時間もかけて様々なことを議論します。事務の方が話されていた面白いエピソードがあります。入試の時、関係の教員たちに弁当が出ますよね。医学部の教員たちはパッと来て、パクっと食べて、一言も言わずにさっさといなくなる。ところが、文系の先生たちは、この唐揚げは少し硬すぎるとか注文が多いそうです。その話を聞いて、なるほどなあと思ったことがあります。

鳥羽理事長 先生は、外科系の様々な学会の会長、理事長などの役職を務められてこられました。日本医師会と日本医学会が刊行した英文誌「JMA Journal」の編集長にもなられて、いきなり1.5を超えるインパクトファクター(掲載された論文が引用される度合いを示す数値)が付きました。すごいことだと思います。

インパクトファクターですが、0.9くらいが妥当かなと思ったのですけど。1.5を超えて、びっくりしました、先生のおかげで。これはあまりないことで、すごいことです。これからさらにいい原稿が増え、JAMDA(米国医師会の雑誌)のようになってくれると思います。

跡見理事長 無理やり引き込みましたね、鳥羽先生たちを。

鳥羽理事長 いやいや、とんでもないです。お引き立ててくださり、ありがとうございました。跡見学園の理事長になられたのは、昨年のことでしたよね。跡見学園の創立者一族と先生が遠い親戚であることを初めて知りました。女子の学校というのは、違うご苦労がございますか。

跡見理事長 ご存知のように、今、少子化が進み、共学化指向があります。政府の方針も理系推進ということになっています。跡見学園は、女子大で文系で、しかも一部は埼玉県にキャンパスがあります。志願者を集めるのがだんだん難しくなっています。来年、創立150周年を迎える非常に古い伝統を持つ学園ですけれども、理系の工学系、農学系の学部を増やす文部科学省のプロジェクトに手を挙げて、認可を受けました。情報と芸術のような新しい学部を作ることで動いております。

鳥羽理事長 今後、情報科学とか統計学がかなり伸びることが予想されていますけれども、専門家が全然足りない状態ですよね。

跡見理事長 そうです。そういう人材を育成しようと考えています。1年から4年まで、東京の茗荷谷のキャンパスで学んでもらう計画です。

鳥羽理事長 ありがとうございました。すみません、仕事の話が長くなりました。先生がゴルフを始められたきっかけを教えていただけますか。

跡見理事長 学生時代、つまり60年くらい前に、伯父が持っているクラブをもらいましたが、全然、やることはありませんでした。始めたのは、医学部を卒業して2、3年目の時、厚生年金病院に行ってからです。そこで、ゴルフに誘われました。私が「やらない」と言うと、みんながゴルフの日は、必ず当直になるのです。これは不利だ、と思い、新しくゴルフクラブを買って始めました。

始めたといっても、ラウンドは年に3回程度でした。最初に回ったのが、袖ヶ浦カンツリー倶楽部の新袖コースでした。きれいなフェアウェイで、絨毯のようでした。芝を痛めるからと、フェアウェイからもティーアップして打たされました。バンカーから出せないので、外に出せと言われました。ですから、いくつたたいたのか覚えていません。でも、本当にきれいなコースで、「ゴルフ場って、いいなあ」という感想を持ちました。

ちゃんとやるようになったのは、東大の医局長になって、森岡先生が教授になられてからです。森岡さんはゴルフがお好きで、本当に素晴らしいプレーヤーでした。森岡教授の下で私が医局長をしたり、結婚式の時の主賓をしていただいたりしたので、親しい間柄でした。先生に、霞ヶ関カンツリー倶楽部とか、いろいろなゴルフ場に連れて行ってもらいました。それで結構プレーするようになりました。でも、森岡先生は「ゴルフは教授になってから、するものだよ」と言われるのです。その時、私はまだ教授ではなかったのですが。(笑)

鳥羽理事長 アメリカに留学した時は、ゴルフをされたのですか。

跡見理事長 アメリカに行った時、「プロフェッサー・アトミ」と呼ばれていましたから、プロフェッサー(教授)なら、ゴルフをしてもいいのではと思って、楽しみました。

鳥羽理事長 どちらに留学されたのですか。

跡見理事長 UCSF(カリフォルニア大学サンフランシスコ校)でした。周りにいいコースがたくさんありました。ハーディングス(パーク・ゴルフ)はパブリックですが、大きなプロの大会が開催されるなど立派なゴルフ場でした。そこは15ドルくらいでしたが、普通のコースですと7ドルほどでした。ですから、向こうでコソコソやっていました。

鳥羽理事長 ペブルビーチ・ゴルフリンクスでもプレーされましたか。

跡見理事長 ペブルビーチもやりました。6年ほど前にも、杏林大学の学長を辞めた直後に、センチメンタルジャーニーということで、友人たちと7日間で5ラウンドしました。ペドルビーチやサイプレスポイント、昔回ったナパヴァレーにあるきれいなゴルフ場などでプレーをしましたが、良かったですね。ヨーロッパではプレーをしたことがありませんが、今度、女子のメジャー大会が行われているフランスのエビアンリゾートGCに行きます。

鳥羽理事長 今は、毎週、健康のためにプレーされているのでしょうか。

跡見理事長 だいたい週1回はラウンドしています。

鳥羽理事長 相模カンツリー倶楽部の会員でいらっしゃるので、全部歩きですよね。

跡見理事長 相模は歩きです。プレーするのは、相模か久邇(カントリークラブ)です。

鳥羽理事長 体調は、やっぱりゴルフをするとよろしいですか。

跡見理事長 それは、まったくそうなのじゃないですかね。歩いたり、体を動かしたりというのが健康維持には必要だと思います。ゴルフ以外は、特に何もしていませんが、健康でいられています。

鳥羽理事長 一番印象に残っておられるコースは、やはりアメリカ西海岸の名門のコースですか。

跡見理事長 ハワイ島のマウナケアゴルフコースもですね。海越えのパー3などもあり、きれいなコースです。国内では、すごいなと思うのは川奈ホテルゴルフコースで、好きなのは箱根カントリー倶楽部です。箱根カントリーのようなコースが日本にあると思うだけでうれしいですね。外国の方が来て、箱根カントリーを回ると、みなさん素晴らしさにビックリされます。

鳥羽理事長 得意なクラブとゴルフの楽しさについて、お話いただけますか。ウッド系がお上手のように感じていますが。

跡見理事長 以前は、アプローチが得意だと思っていました。ただ、今、イップスではないと信じているのですが、時々、ザクっとやったりして、ガックリしています。得意なクラブですか。今日も最後のショットは良かったですよね。7番ウッドを使って、残り135ヤードが乗りました。140ヤード前後でしたら、7番ウッドを使って乗せています。

鳥羽理事長 パー3で、池に入れられながら、ナイスボギーでした。(救済個所から使ったのは)サンドウエッジですか。

跡見理事長 サンドウエッジです。ラフなのでサンドを使いましたが、うまくいきました。

鳥羽理事長 先生ご自身が病気をされたことはありますか。

跡見理事長 6月の終わりに、尿管結石で、生まれて初めて入院しました。経尿道的な破砕をするのですが、尿道が曲がっているので、最初にステントを入れました。それでも、この夏、ステントを入れたまま最高気温38度の時に2日連続でプレーをして、みんなに「馬鹿じゃないか」と言われました。(笑)元気でいられるのは、ゴルフのお蔭だと思っています。

跡見裕(ゆたか)・跡見学園理事長、杏林大学名誉学長、外科医。1944年生まれ。

取材/文・髙岡和弘(情報シェアリング部会・委員)