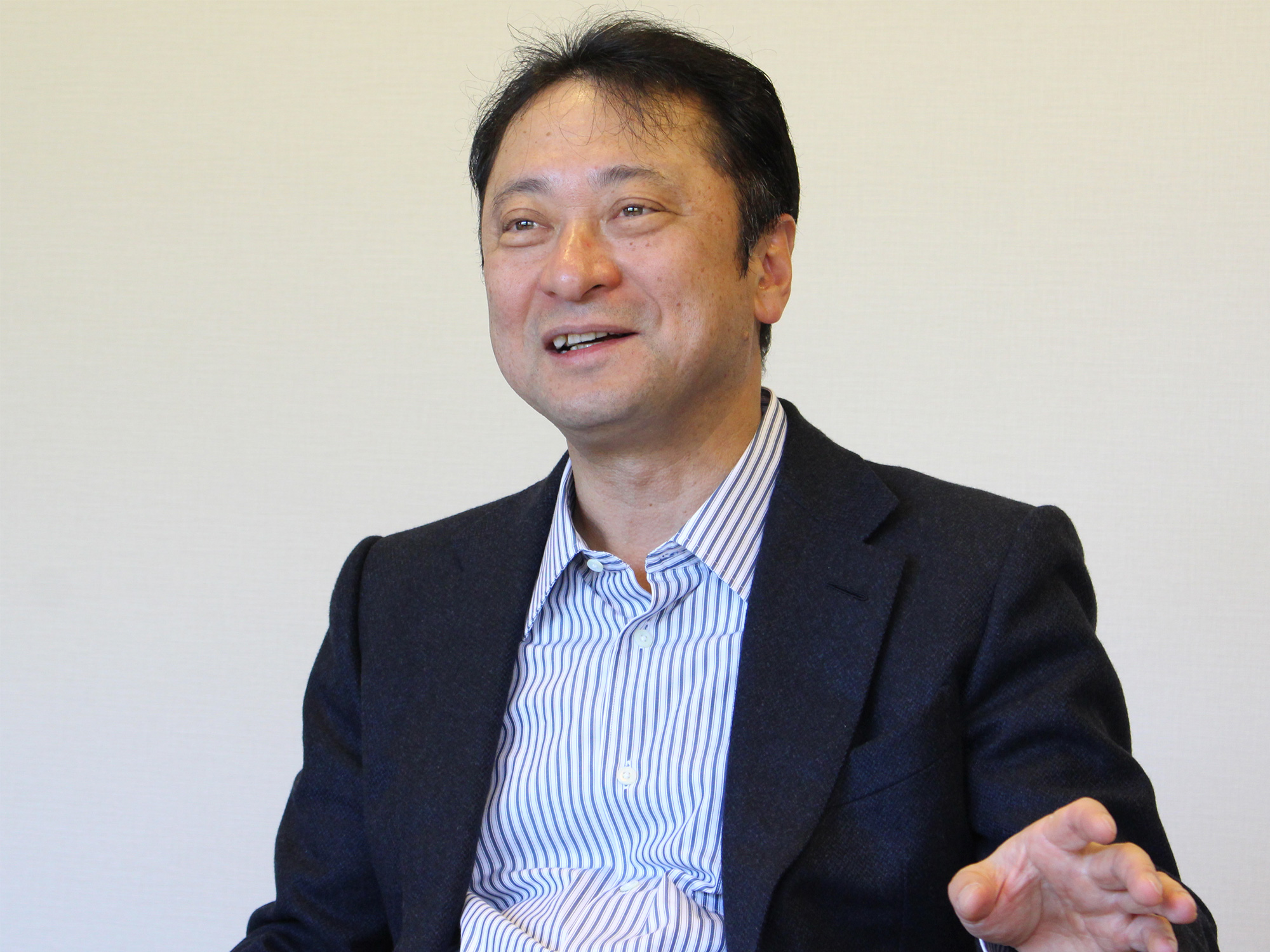

医学博士でスリープクリニック調布院長の遠藤拓郎先生は、「最強の昼寝法 パワーナップ 日本人の睡眠処方箋」などの著書やテレビ番組出演で睡眠研究の専門家として知られています。大学時代はテニス部で活躍し、嵐山カントリークラブ(埼玉)のメンバーとしてゴルフライフを楽しむ遠藤先生に、睡眠と健康とゴルフについてお話をしていただきました。

――まず睡眠とゴルフなどのスポーツとの関係をお話しください。

どのスポーツに関してもフィジカル(体の強さ)が大切になりますが、「睡眠が良いとフィジカルは強くなる」という事実があります。そこには成長ホルモンが大きく関わっています。成長ホルモンには細胞を新しく入れ替える作用があります。肌もきれいになるし、内臓も強くなる、筋肉も強くなります。この大切な成長ホルモンは睡眠中に多く分泌されます。そこで成長ホルモンをうまくコントロールするためには良い睡眠をとることが大事なのです。

そこで、少し突然ですが、「日本の不登校をゴルフで解決しましょう」というインパクトのあるメッセージを発信したいと思います。

――どう関係しているのでしょうか。

「最強の昼寝法」の中でも紹介している文部科学省のデータによると、「ゆとり教育」が始まった1992年から土曜日を休みにする学校が増えはじめ、2002年からは国公立校で完全に週休2日となりました。その頃から不登校の数が増え始めています。さらにコロナ禍で自宅学習となり、さらにその傾向が強くなりました。土曜と日曜は、朝起きることを強制されないので、子供たちは長く眠るようになり、かなり遅い時間まで眠ってしまいます。2日間連続で午後まで眠ってしまう生徒も出現するようになり、生活・睡眠のリズムが狂うことになります。一度狂ったリズムはなかなか取り戻すことが難しく、月曜日の朝に起きることができずに不登校へ徐々に進んでいくケースが多くなっています。

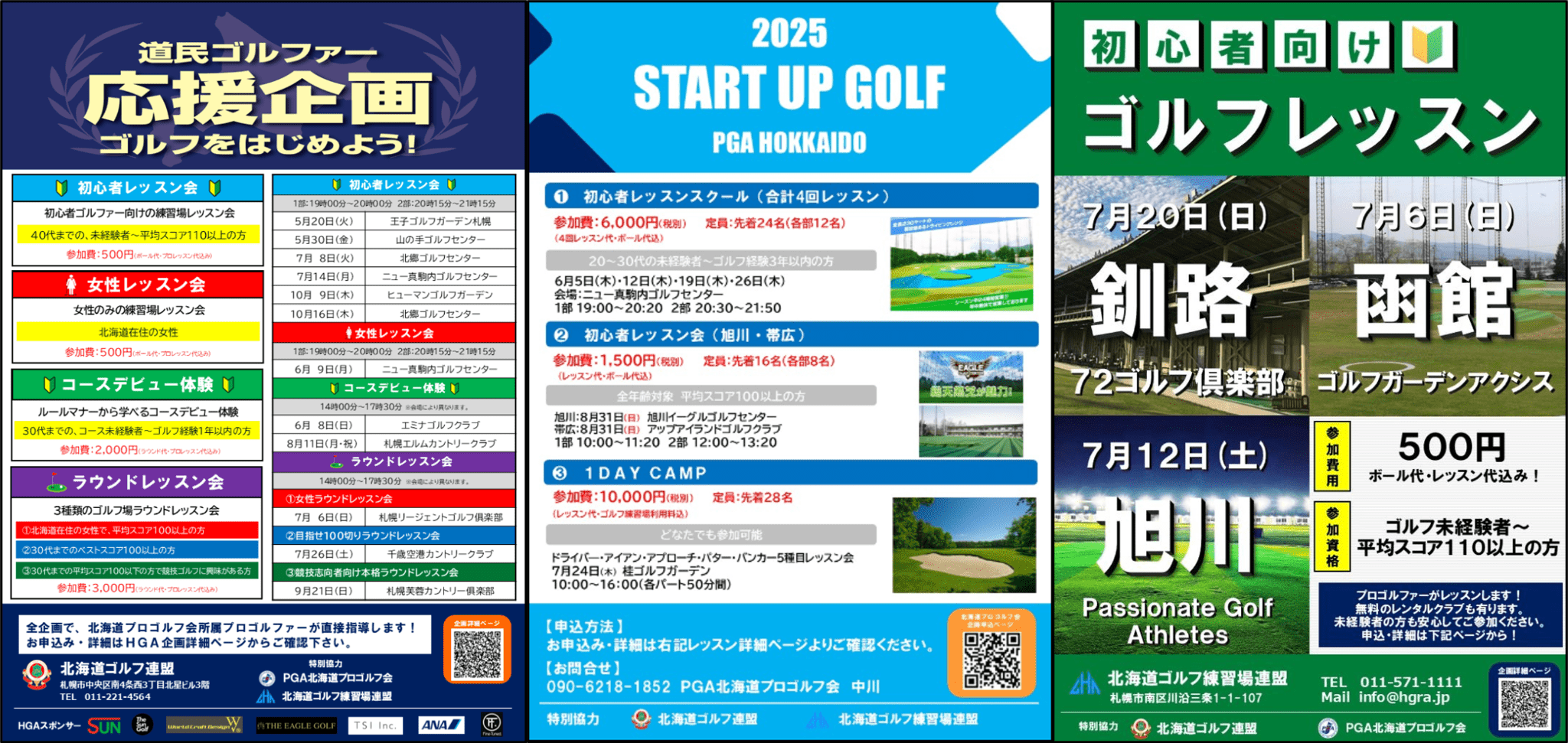

「ゆとり教育」が悪いわけではなく、その一日増えた休みをどう過ごすかが大事なのです。日本人は大人も子供もこの休みの使い方が得意ではありません。そこで、土曜日の朝は早く起きて、スポーツなどの活動にあてるようにすれば問題解決します。中でもゴルフは有望です。全国に多くのゴルフ場や練習場があり、屋内施設も増えてきています。ゴルフ界はもちろん、自治体などとも協力して、こうした施設について土曜日の午前中に子供たちや市民が利用しやすい環境を作っていくことが大切です。練習して上達すれば楽しいし、モチベーションも高くなっていきます。ラウンドできるようになればさらに楽しいし、マナーや周囲への気配りも学ぶことができます。さらに日曜も早起きできれば睡眠のリズムも保たれて、不登校の解決にもつながっていきます。

留学や客員教授として滞在したアメリカでは、地元の子供たちが解放されたゴルフ施設で楽しんでいるのをよく見ました。(現在アメリカ滞在中なので目の当たりにしています。)

――睡眠の専門家としてのお立場から、睡眠と健康についてお話しください。

睡眠は人間の体にとって大きな役割があります。まず健康の維持、そして成長、さらに疲労回復です。これには成長ホルモンが大きく関わっています。成長ホルモンが出ることによって古くて壊れた細胞を順次入れかえて健康な細胞にします。入れ替わった細胞はさらに強い細胞になるのです。成長ホルモンは質の良い睡眠中に多く分泌されます。成長との関わりでいえば、人間の骨の成長は、骨の端の骨端線という場所に骨軟骨という軟骨細胞があり、これに成長ホルモンが作用すると軟骨細胞が2つに分裂します。分裂した細胞は、さらに成長ホルモンによって4つ8つと増えていきます。これが骨の伸びるメカニズムです。つまり、質の良い睡眠によって成長ホルモンが分泌され身長がどんどん伸びていくわけです。この軟骨細胞の分裂は14歳までがピークです。日本では岩手県などの東北地方で日照時間の短さから、睡眠時間が長くなる傾向がありますが、大リーグで活躍する大谷翔平選手や佐々木朗希選手は岩手県で育ちました。14歳までに、しっかり睡眠を取り、すくすくと身長が伸びて日本を代表する選手になったと思うわけです。睡眠の役割と大切さがよくわかります。

――睡眠とゴルフの関係はどうでしょうか。

ゴルフには早起きがつきものですよね。仕事で通勤するときは朝起きるのがつらい人もゴルフに行くときには早起きも苦にならない、早起きしてゴルフ場に行って緑に囲まれてプレーする。歩いて体を動かしてゲーム性もある。パットなどでは緊張感を感じてプレッシャーを受けることもある。よく眠れることにつながります。睡眠の原動力は疲労です。

「眠れない」という相談には「たくさん遊んで、たくさん仕事をして、たくさん疲れなさい」と言っています。つまり、早起きして活動する。これが睡眠にとって大切な心地よい疲労の蓄積なのです。質の良い睡眠の基本は「早寝早起き」ではなく「早起き早寝」なのです。

――遠藤先生ご自身のゴルフとの出会いやゴルフへの思いをお話しください。

ゴルフが好きだった父親がアメリカから帰国し、その影響で6歳ぐらいからゴルフに出会いました。自宅には、グリーンもバンカーもありました。遊び感覚でやっていた時代から、大学の先輩の勧めで嵐山カントリークラブのメンバーになり本格的にゴルフを始めることになりました。スポーツではゴルフのほかにもテニス、スキーが好きです。その中でもゴルフは全国どこでも、若い人からシニアまで幅広い層で楽しめる良いスポーツだと思います。日本にはこんなに多くの施設があるのに、それを有効に使いきれていないのがすごくもったいないと感じています。不登校への解決策のところでも話しましたが、ゴルフ界全体で知恵を出し合い、自治体とも協力して、ゴルフ場や練習施設をもっと有効に活用することができればと願っています。

遠藤 拓郎(えんどう たくろう)

東京慈恵会医科大学卒業、チューリッヒ大学、カルフォルニア大学などに留学。東京慈恵会医科大助手、北海道大学医学部講師、慶應義塾大学医学部特任教授を経て、スタンフォード大学医学部客員教授、スリープクリニック理事長。祖父(青木義作)は小説「楡家の人びと」のモデルとなった青山脳病院で不眠症の治療をはじめ、父(遠藤四郎)は日本航空の協賛で初めて時差ボケの研究を行った。祖父、父、本人と3代にわたって100年以上睡眠の研究を続けている。

(情報シェアリング部会・古谷隆昭)